武光はそれまでに得た情報を元に、次の作戦を立てました。

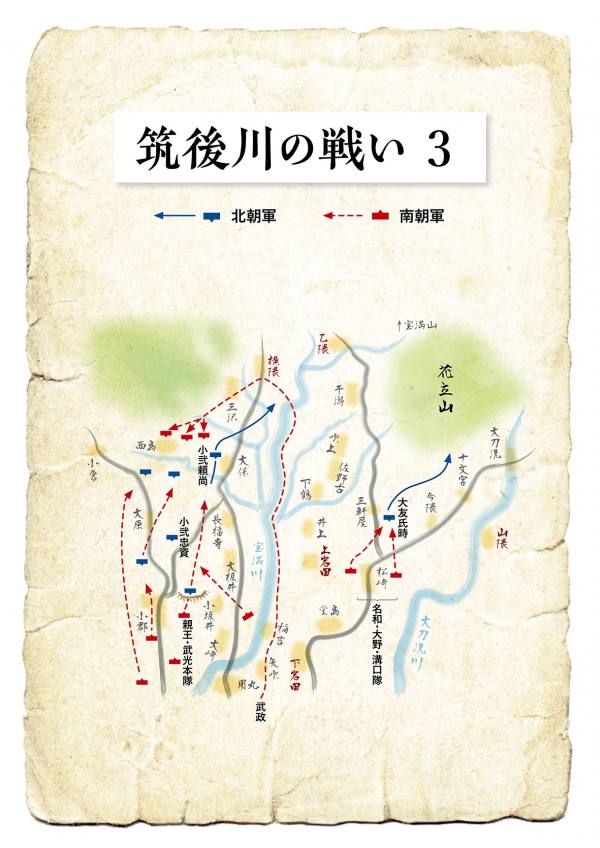

8月6日夜半より、長男・武政が300人の兵を率い、岩田を通って宝満川に沿い、横隈(よこぐま)に渡り西南に進み、敵の背後に潜む。本隊が暗闇に乗じて敵の前線隊に近寄り、鬨(とき)の声を聞いたら敵陣に火をつけて声を上げ、縦横に暴れまわって大騒動を起こさせる。

南朝方の名和(なわ)・大野・溝口の隊は、七日夜明けとともに大友勢に向かい猛烈に攻撃し、これを北方に撃退したらただちに西に旋回して大保原にある頼尚の本陣に向かって攻撃する。

本隊は夜明けまでに小郡付近の敵を包囲しながら接近し、喚声をあげる。夜襲部隊が攻撃を開始して本陣が乱れたら、激烈な攻撃を始める。

現実には、この戦いは武政の夜襲部隊が見回りの兵に発見された時に開始されました。夜闇に乗じて宝満山を渡り、横隈付近から3隊に分かれ、本隊が喚声を上げるのを待っていましたが、不覚にも一部の兵が発見されたため、やむを得ず火を放ちながら鬨の声をあげて突入しました。

菊池武政(イラスト)

少弐軍は狭いところに大勢がひしめき合っていたので、結果的に大混乱となり、同士討ちで300人ほどが戦死しました。

少弐軍は狭いところに大勢がひしめき合っていたので、結果的に大混乱となり、同士討ちで300人ほどが戦死しました。

夜襲部隊が発見されたことを察知した武光は、咄嗟に菊池の本隊を五つに分け、正面からは突如喚声をあげ、他の隊には側面を突かせました。少弐軍は真っ暗闇の中で錯乱状態に陥り、全く統率が取れません。

それでも夜が明けると敵味方の識別が可能になって立ち直り、懸命に部下を寄せ集めた少弐忠資などが反撃に出ますが、勢いづいた菊池勢の前にあえなく討たれる結果となりました。

菊池武光(イラスト)

しかし圧倒的に数の多い北朝軍がこのまま引き下がるはずもなく、頼尚必死の立て直しにより少しずつ反撃の態勢が整い、「魚鱗(ぎょりん)の構え」(魚の鱗のように行く段にも構えること)が出来つつありました。

しかし圧倒的に数の多い北朝軍がこのまま引き下がるはずもなく、頼尚必死の立て直しにより少しずつ反撃の態勢が整い、「魚鱗(ぎょりん)の構え」(魚の鱗のように行く段にも構えること)が出来つつありました。

懐良親王はこの構えを見て戦況が容易ではないことを知り、武光の軍と一つになって、頼尚の本陣に突入しましたが、手柄を求める敵兵たちに取り囲まれ、重傷を負います。自刃をも覚悟した親王でしたが、親王の危機を見て駆けつけた味方に助けられ高良山系の谷山城に退きました。

親王は重傷を負い、味方の将兵たちの損害も多く、この一戦に賭けるしかないと判断した武光は決死の覚悟で敵陣に突入しました。この時、武光の首を取ろうと群がった敵将のうち、少弐武藤(しょうにたけふじ)の首を取って剣先に立て、更に敵中に突入したので、頼尚は驚き、花立山(はなたてやま)に拠ろうと馬首を東に向けたところ、浮き足立っていた4万の大軍は、大将が退却するものと勘違いし、雪崩(なだれ)のように総退却をはじめました。

武光・武政の軍は追撃に移りましたが、多くの敵兵たちは乙隈(おとぐま)・馬市(うまいち)方面へ逃げ、頼尚はわずか24騎を率いて宝満山(ほうまんざん)に落ち延びました。

武光は続いて山隈原まで追撃しましたが、既に午前10時を過ぎ、部下の損害も大きく、また昨夜来の行動で将兵も疲れているのを感じ、追撃を中止しました。

ここに、九州史上最大の戦いである「筑後川の戦い」が終結したのです。