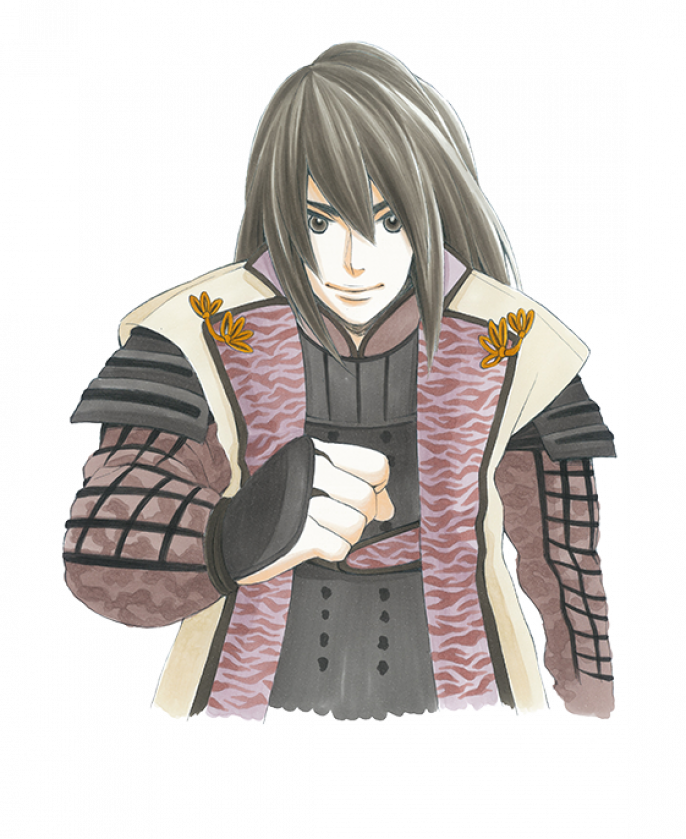

庶子からの台頭

一族の中で最も有名な武光ですが、実は母親の身分の低さから、当初は当主の候補に入っていませんでした。大きな転機が訪れたのは20代半ばの頃。当時、現在の熊本市城南町あたりで小領主の職に就いていた武光のもとに、菊池の本拠である北宮館(サイト内リンク)が敵方に陥落したという報せが届きます。これを絶好の好機と捉え、軍勢を率いて菊池に攻め込み、6日間で館を取り返しました。この功績で一気に名を挙げ、やがて実力で当主の座を獲得します。

百戦錬磨の勇将

当主になった武光は、征西将軍として九州に遣わされた後醍醐天皇(ごだいごてんのう)の皇子、懐良親王(かねながしんのう)を菊池に迎え、親王を支える侍大将として政治・軍事両面から存分に実力を発揮しました。広く戦上手として知られ、敵方からは百戦錬磨の勇将として恐れられたと伝わっています。当時、全国的に南朝方は北朝方に対して劣勢な戦いを強いられていましたが、九州だけは武光牽引のもと、有利に情勢を展開していったのです。

九州制覇

1359(延文4)年、現在の福岡県小郡市(おごおり)を舞台に、日本三大合戦の一つと呼ばれる大戦が勃発しました。筑後川の戦い(大保原合戦/おおほばるかっせん)と呼ばれるこの合戦は、北朝方6万、南朝方4万という大規模な戦で、武光の九州制覇に王手をかける戦いとなりました。懐良親王、武光ともに傷を負いながらも死闘を制し、その後ついに南朝方は九州の中心である太宰府を陥落させて、自分たちの活動の拠点を移しました。以後十余年にわたってこの地は南朝方の勢力に守られることとなり、この時期が菊池一族の黄金時代となりました。

戦の神様

その後は全国的な流れに抗えず、南朝は北朝に降り、やがて菊池一族も時代の流れのなかで衰退していきます。

忘れ去られた時代を経て、武光の偉業が再び大きく注目されたのは明治以降のことです。天皇方の雄として名を馳せた武光は、戦の神様と崇められ、旧日本陸軍によって意欲的に戦術を研究されたほか、忠君の象徴として大いに利用されました。その結果、菊池一族は皇国主義の象徴というイメージから戦後の日本ではタブー視されてしまい、研究や教育の場から遠ざけられることとなったのでした。

再び忘れ去られた菊池一族。しかし現在、菊池市では武光を中心とした菊池一族についてもう一度光を当て、彼らの遺した業績を多くの方に知っていただくためのPR活動を続けています。

今年生誕700年を迎える菊池武光。菊池が誇る英雄の活躍とその魅力について、この連載を通してお伝えしていきたいと思います。