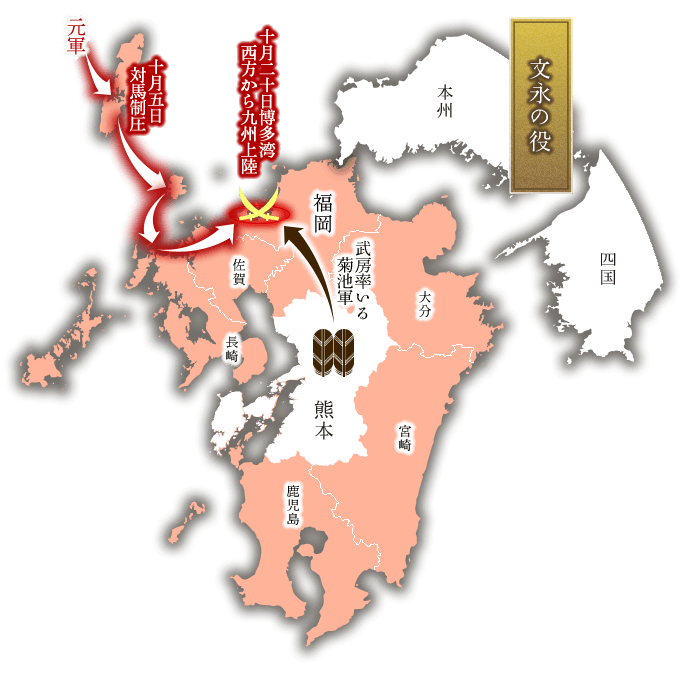

日本侵略を決意した元は、1274年(文永11)年10月5日対馬を制圧し、続けて壱岐を襲い、ついに同月20日博多湾西方から九州上陸を開始します。襲い来る元軍に対し、日本勢は慣習通り一騎討ちでの戦いを挑もうとしますが、毒矢や鉄ぽうなどの新兵器を用いた集団戦法で襲いかかられてしまい、完全に翻弄されてしまいます。

日本侵略を決意した元は、1274年(文永11)年10月5日対馬を制圧し、続けて壱岐を襲い、ついに同月20日博多湾西方から九州上陸を開始します。襲い来る元軍に対し、日本勢は慣習通り一騎討ちでの戦いを挑もうとしますが、毒矢や鉄ぽうなどの新兵器を用いた集団戦法で襲いかかられてしまい、完全に翻弄されてしまいます。

散々に蹴散らされ、士気も萎えた日本軍の中から、肥後勢230騎が躍り出たのはこの時でした。武房率いる130騎と、託磨頼秀率いる100騎は、赤坂の敵陣目指して突撃します。入り乱れての攻防戦に双方多くの犠牲を出しながら、武房と託磨頼秀は死人の中から起き上がって奮戦し、敵勢の首を取りつけてゆうゆうと引き揚げてきたのです。

この時に遭遇した人物こそ、『蒙古襲来絵詞』の主人公、竹崎季長でした。季長の記述によると、武房は芦毛(灰色)の馬に乗り、紫の鎧を着て紅の母衣をかけた勇ましい武者で、百余騎を率い、敵の首を二つ、太刀と薙刀の先に貫き郎党に持たせていたといいます。

「どなたでいらっしゃいますか。爽やかに見えますぞ」

と声をかけます。

「肥後の国、菊池武房と申す者です。そちらは?」

と答えた武房に、季長は

「同郷の(同族の?)竹崎季長です。先駆けをしますので、見届けてください」

と頼んで駆けていきました。

当時、合戦における証人は、戦功の判定にとても重要だったのです。たった5騎で先駆けに臨む季長にとって、敵将の首を携えた100騎を率いる武房の姿は、さぞかし眩しく見えたことでしょう。

その後20日の夕方まで、元軍と日本軍の戦いは続くのですが、戦況は芳しくなく、元軍は博多から箱崎を占領して火をかけます。翌日は更に踏み込まれて太宰府が戦いの舞台になるだろうと想定され、誰もが絶望的な状況の中で迎えたその夜、思いもかけない展開が待っていました。夕方から降り出した雨は暴風雨に変わり、沖に停泊していた元軍は一夜のうちに撤退したと伝えられています。

こうして元による侵略は食い止められ、九州にはひとときの平穏が戻ってきました。

しかし、これでフビライが日本侵略を諦めたわけではなく、当時の人々も十分にそれをわかっていました。

博多湾には次の侵攻に備えて、約20kmにわたる高さ2mの石の防塁が築かれました。これは中央の命令によってしぶしぶ作られたものではなく、九州周辺の御家人が自分たちの命と家族を守るため、自発的に完成させたものです。そしてこの努力の成果は文永の役から5年後、試されることになるのです。