緊急情報はありません

- 菊池市の概要

「菊池市の概要」の内容

- 菊池市の紹介

- 庁舎・施設案内

- 連絡先

- 各種申請書・様式

- 各種補助金・奨励金

- 各種相談

- 各種計画

- 各種募集

- 生活情報

「生活情報」の内容

- まちづくり

- 健康・医療・戸籍・年金

- 妊娠・出産・子育て

- 障がい・福祉・高齢者・介護保険

- くらし・上下水道・生活環境

- ごみ・リサイクル

- 市税

- 商工農林畜産業

- 教育・生涯学習

- 外国人生活情報

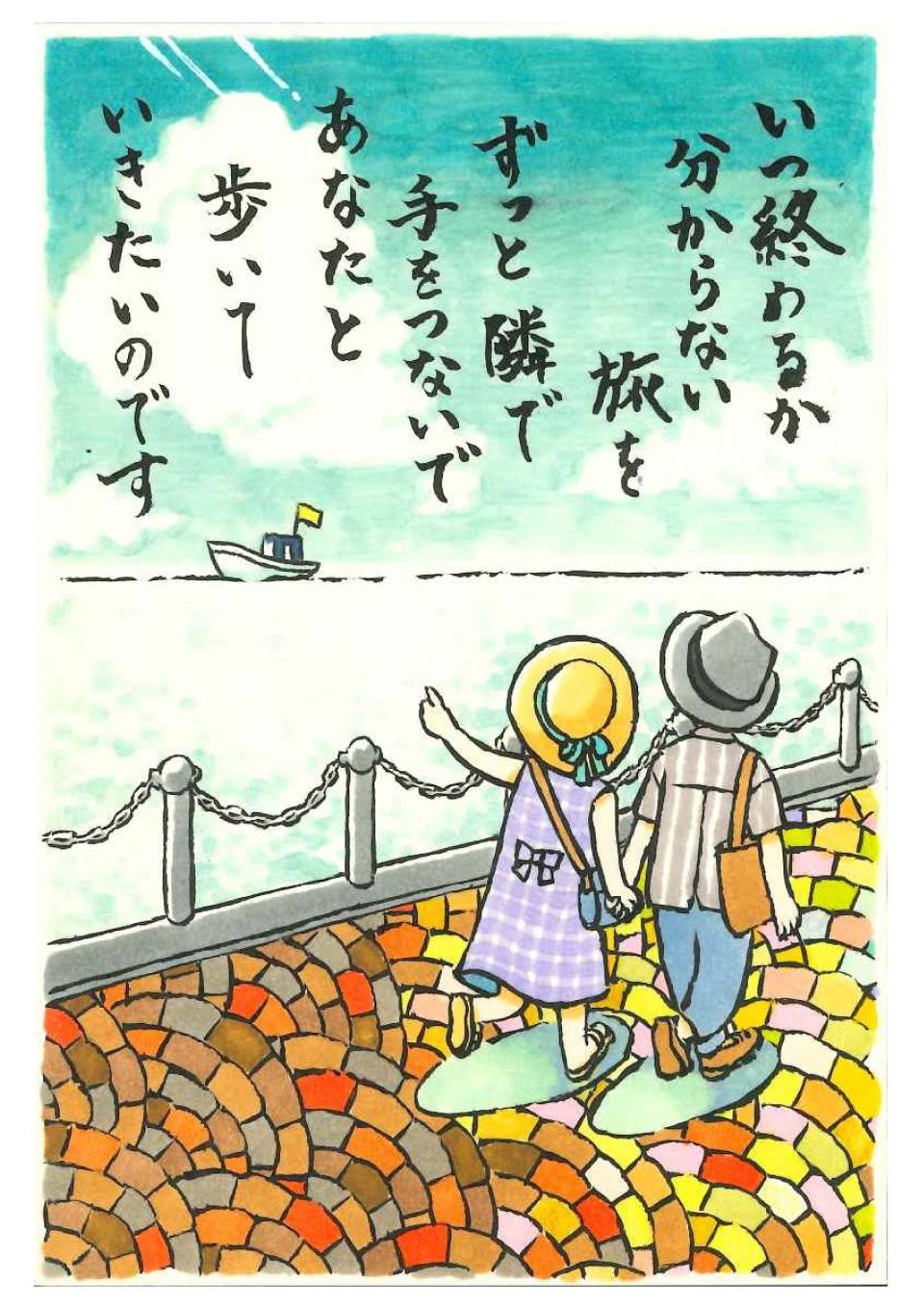

- 観光情報

「観光情報」の内容

- トピックス

- 遊ぶ

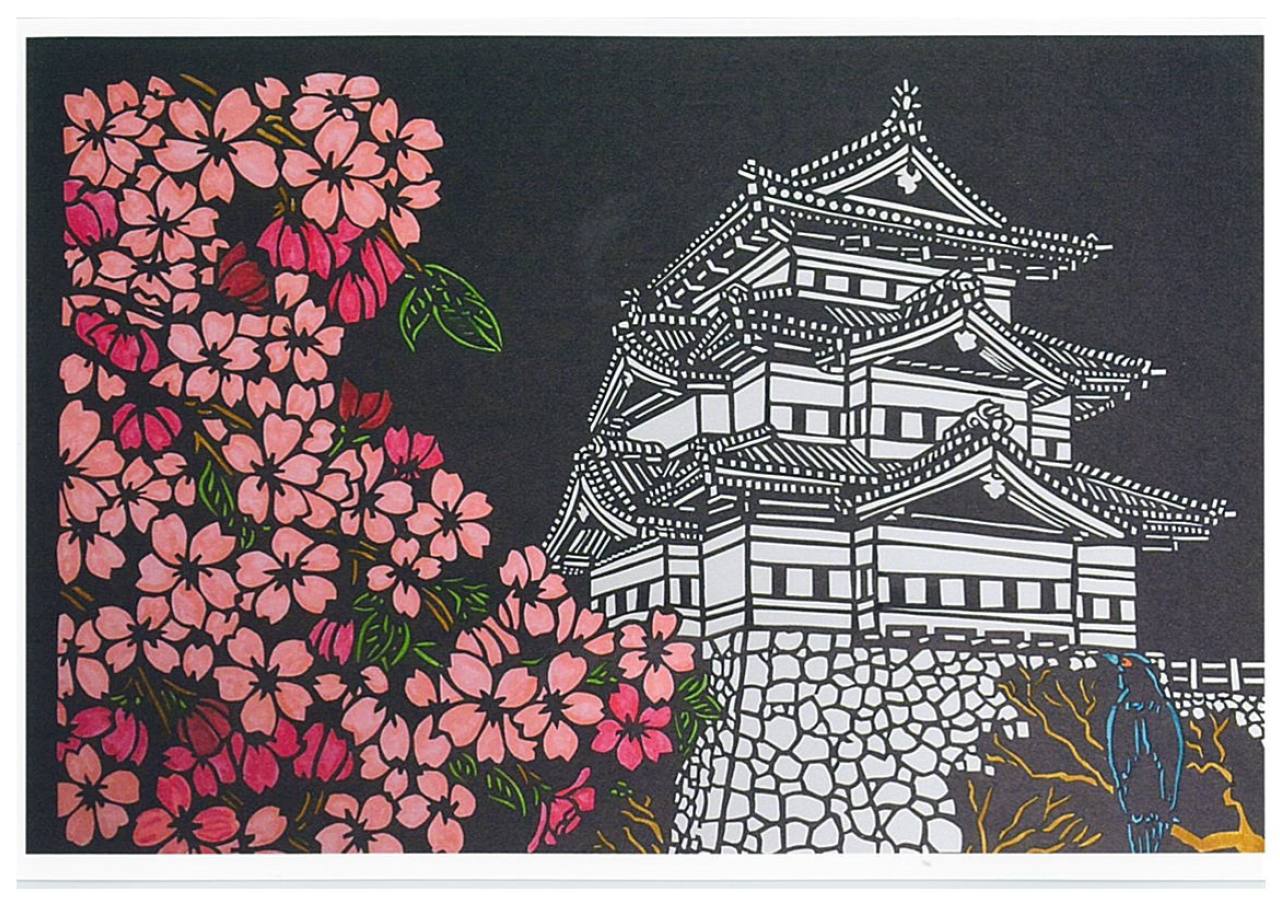

- 食べる

- 泊まる

- 学ぶ

- 移住定住

「移住・定住」の内容

- 菊池市のご紹介

- お知らせ

- 空き家バンク

- 新菊池人の声

- お試し住宅

- しごとの情報

- 子育ての情報

- 暮らしの情報

- 移住・定住支援制度

- 市政情報

「市政情報」の内容

- 選挙

- 監査委員

- 公平委員会

- 人権教育

- 男女共同参画社会

- 指定管理者制度

- マイナンバー制度

- 情報公開・個人情報保護

- 人事・給与

- 職員採用

- 財政

- 行政改革

- 入札情報

「入札情報」の内容

- 入札公告

- 入札結果

- 入札に関するお知らせ

- 条例等

- 様式

- その他(入札情報)