<

A.菊池則隆公墓所(菊池神社頓宮)

太宰府高官だった初代則隆は、1070(延久2)年に深川に居館「北宮館(サイト内リンク)」を構えたとされます。守山城に移るまで、この居館を中心に領内を開発、歴代惣領の拠点としました。

B.菊之池跡

「菊池」の地名はこの地に豊かな遊水池があり、この池が菊の花の形に似ていたことから菊之池と呼ばれたことに由来するという説や、池の周りに菊花が咲き乱れていたためとの説があります。

C.九儀山大琳寺

15代武光が菊池五山を定めた時、地理的にほぼ中央に位置するところに建立したとされています。

D.西覚寺

13代武重は、「寄合衆内談の事」や「菊池千本槍」を残すなど、菊池一族の全盛期の礎となる大きな影響を与えました。

E.菊池為邦、重朝公墓所(玉祥寺)

1452年20代為邦によって開山。寺内には菊池氏の文教を世に高めた為邦、21代重朝の墓があり、1760年、境内から掘り出され、その後再鋳したとされる梵鐘があります。

F.将軍木

県立菊池高校正門西側にある椋の木で、根周り約10m、目通り幹囲約8m、枝張りは東西に伸びて約24m、樹高は約16mにも及ぶ巨大な木です。樹齢は600年以上と推測されています。あちらこちらに傷跡や支えが見られますが、樹勢はいまだに盛んで、熊本県の天然記念物に指定されています。

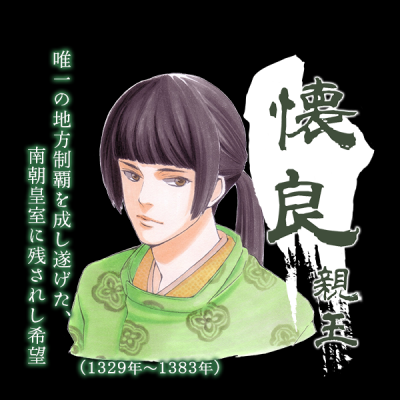

この木は、15代武光の代に、吉野の南朝朝廷から征西将軍として派遣された懐良親王(かねながしんのう)が自ら植えられたとも、旅の間に使っていた杖を地上にさされたところ芽吹いた、とも伝わっています。

遠方よりはるばるやってきた懐良親王のために、武光は能(御松囃子御能/おんまつばやしおのう)を披露させました。武光が亡くなり、懐良親王が菊池を去った後も、人々はこの木を親王に見立て、毎年欠かすことなく松囃子能を奉納してきました。

670年にわたって受け継がれてきたこの御松囃子御能は、「菊池の松囃子」として、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

G.菊池夢美術館 足湯 きくち観光物産館

肥後守護であった19代持朝は、将軍足利義教から、筑後守護職を与えることを条件に、豊後の大友氏と敵対し、肥後・筑後の守護として勢力を保ちましたが、38歳の若さで死去しました。

肥後守護であった19代持朝は、将軍足利義教から、筑後守護職を与えることを条件に、豊後の大友氏と敵対し、肥後・筑後の守護として勢力を保ちましたが、38歳の若さで死去しました。