本校では、「読書も好きな子」を育んでいます。そのために、日常的な図書館運営(上原先生)や図書委員会の子どもたちの活動、読書月間や読書へ誘うための催し物等々、様々な取組を行っています。しかし、今年度は昨年度と比較し読書の貸出数が減少しています。理由の一つには、「タブレットによる取組の推進」もあるのではないかと考えています。子どもたちはタブレット(パソコン)がやはり大好きです。学習においてもタブレットを活用した学習が進んでいます。 そのためには「タブレットを使いこなせるようになる技術の習得」の時間も必要です。その他にも、タブレットを活用したリモート授業の実施、タブレットを活用した自学等々。「タブレット」が、子どもたちの日常生活において多くの時間を占めるようになってきています(しめつつあります)。

だからと言って、決して「タブレットを否定している」のではありません。こちらはこちらで、これからの未来を生き抜く(切り拓いていく)子どもたちにとっては欠かせない物であることは明白です。ですから、私はこんなふうに考えています。「『タブレット等の情報機器』と『読書』は車の両輪になるべきだ」と。このことは、学校司書の先生方が集まられる研修会などにおいても伝えています。今後、これからの学校教育、あるいは、学校図書館の在り方について考えるとき、この「タブレットと読書の共存について」などの研究も進む(進めていかなければならない)のではないかと思います。

話を「読書」に戻します。以前、熊本県教育委員会に勤務していた時に、「子どもの読書活動」業務に携わらせていただきました。その際、子どもたちの読書実態についてアンケートを取ったことがあります。そのアンケートの中で、「本を読みたくなる(読みたい)と思うきっかけ」について尋ねました。どのような回答が多かったと思われますか?それは、「人からの紹介」でした。中でも「友達からの紹介」が最も多い回答でした。

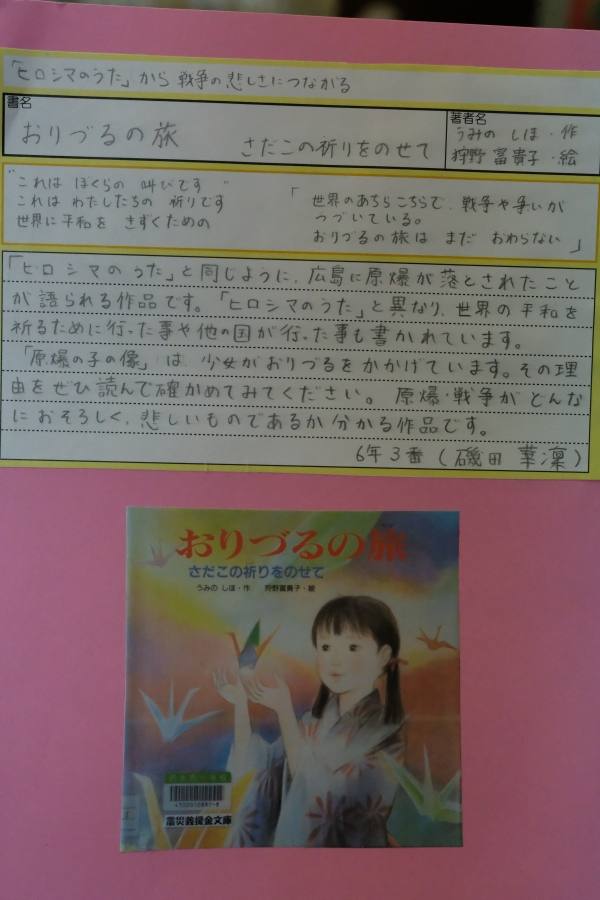

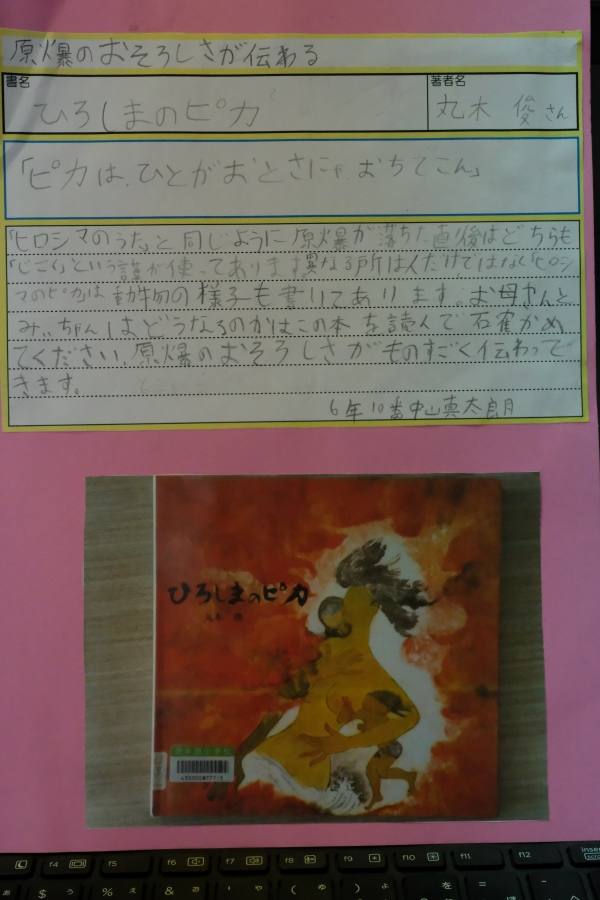

現在、本校図書室の前(廊下の所)には、「すばらしい空間」ができています(教頭先生発案だそうです)。そこは、まさに、「友達からの本の紹介コーナー」です。6年生の子どもたちと4年生の子どもたちが紹介文を書いてくれています。

その中から、6年生が紹介してくれているものを2作品。4年生が紹介してくれているものを2作品ご紹介させていただきます。紹介文は文字が小さく読みにくいかもしれません。ご了承ください。

その他の紹介文も一生懸命に書いてくれていました。紹介文を読んで、気になる本があったら是非、借りて読んでほしいなと思います。